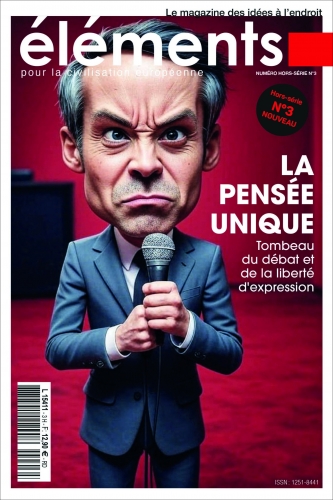

La revue Éléments publie cette semaine son troisième numéro hors-série, consacré cette-fois-ci à la pensée unique... Il qui propose une anthologie des textes les plus marquants qui lui ont été consacré dans le magazine depuis 50 ans.

La pensée unique

Hors-série n°3

Le terrorisme intellectuel

Par Alain de Benoist

1973

Le déni du réel

Par Alain de Benoist

2016

Totalitarisme ?

Par Alain de Benoist

2020

Les nouveaux corbeaux

Par David Barney

1979

Contre la pensée unique

Par Samir Amin, Dominique Jamet, Serge Latouche, Alain Laurent, Michel Mourlet, Claude Rousseau, Charles Champetier

1997

Heidegger oracle : « La pensée à voie unique »

Par Jacques Marlaud

1997

Le vide intellectuel

Par Guillaume Faye

1983

L’infréquentable Marcel Gauchet

Par Thibaut Isabel

2016

C’est le sexe qu’on verrouille !

Par Ludovic Maubreuil

2001

Fièvre épuratrice dans l’intelligentsia

Par Jean-Claude Maurin

2003

Aux origines du politiquement correct, par Christopher Caldwell

Propos recueillis par Ethan Rundell

2020

À l’école du lynchage médiatique, par André Perrin

Propos recueillis par David l’Épée

2016

Les nouveaux gardes rouges du multiculturalisme

Par François Bousquet

2018

L’ère de la calomnie

Par Robert de Herte

2003

L’essence antidémocratique du libéralisme

Par Jean-Louis Bernard

2018

Une vie en marge de la censure, par Alain de Benoist

Propos recueillis par Pascal Eysseric

2020

Le rat-taupe contre la pensée unique

Par Yves Christen

2021

Le retour de l’ordre moral, par Pierre Jourde

Propos recueillis par Olivier François

2022

Penser le féminisme hors du politiquement correct

Par David l’Épée

2022

Le wokisme vu de Marx, par Loïc Chaigneau

Propos recueillis par David L’Épée

2023

L’esprit français contre le wokisme, par Bérénice Levet

Propos recueillis par François Bousquet

2023

Woke in progress dans la pub

Par Daoud Boughezala

2022

Le wokisme, un totalitarisme en marche, par Éric Naulleau

Propos recueillis par Bruno Lafourcade

2023